一切商業皆內容,一切內容皆IP!IP的內核,是辨識度極高的可認同的商業符號,它意味著一種對於打動人心的內容的身份認同,意味著自帶勢能和流量。

2019年是流量真正枯竭的一年。

過去的互聯網世界就像大海,一開始魚多,捕魚人少,捕魚技術一般,也能有所收穫。隨著捕魚人越來越多,捕魚成本越來越高,魚質量越來越低。

很多平台開始圈地撈魚,所謂的「私域流量」就是這種做法,把用戶通過各式流量工具留在自家平台上。

更聰明的做法其實是自建魚塘,讓魚生生不息,流量、用戶在平台上如滾雪球一般形成良性循環——這其實就是養IP。

用吳聲在《超級IP:互聯網新物種方法論》中的觀點來說:

一切商業皆內容,一切內容皆IP!IP的內核,是辨識度極高的可認同的商業符號,它意味著一種對於打動人心的內容的身份認同,意味著自帶勢能和流量。

內容平台IP的養成開發有兩種路徑:

- 一種是自上而下的建構。平台有著非常強的目標感,通過集中力量辦大事的方式,構築起一個個頭部IP。

- 一種是自下而上的生成。平台日常並不干預IP誕生,而是讓平台內的IP自由競爭,從而誕生有生命力的IP。

然而,創意養成、內容孵化、長線運營到價值變現,一款IP養好、吃好是兩碼事。

有平台是總IP玩到爛尾;有平台會吃透好IP;有平台則是讓IP與IP交叉引流;

審視Netflix、B站、喜馬拉雅這些內容平台,會發現IP養成和IP開發階段,不同企業都有不同的特點。

說白了,IP這條魚,養得好不代表能吃得好。

一、Netflix:養魚的巨人,吃魚的矮子

Netflix的內容生產很「計劃經濟」,從來都是都是自上而下構建IP,指哪打哪。

這種強大的計劃能力基於幾個點:

- 成千上萬最優秀的影視製作人員;

- 肯真金白銀付出內容生產資本;

- Netflix的商業模式模型就是內容投入-用戶增長-收入提升。

當然,由於其業務模式的特性,Netflix前期大規模的內容製作投入,只有在較長時期以後才獲得回報,因而財務風險顯著。

除此之外,IP也許一開始開發得不錯,但由於後續內容沒有跟上,做到最後也容易爛尾。典型的案例是《紙牌屋》。在IMOB從第一集榮耀登場的8.6分一落千丈到第六季的4.3分,中間不過短短六年。

Netflix已顯露隱憂——2019年第二季度美國本土的付費用戶則首次出現環比下滑,從6020萬下降到6010萬。

這一年對Netflix並不是個好年頭,在2019年金球獎得獎名單中,HBO的《切爾諾貝利》《繼承之戰》都遙遙領先,Amazon買下的英式喜劇《邋遢女郎》在耕耘到第三季時終於冒出頭。

Netflix這一年在電影類、電視類兩項獎均落敗——也就是說,內容質量下滑了。

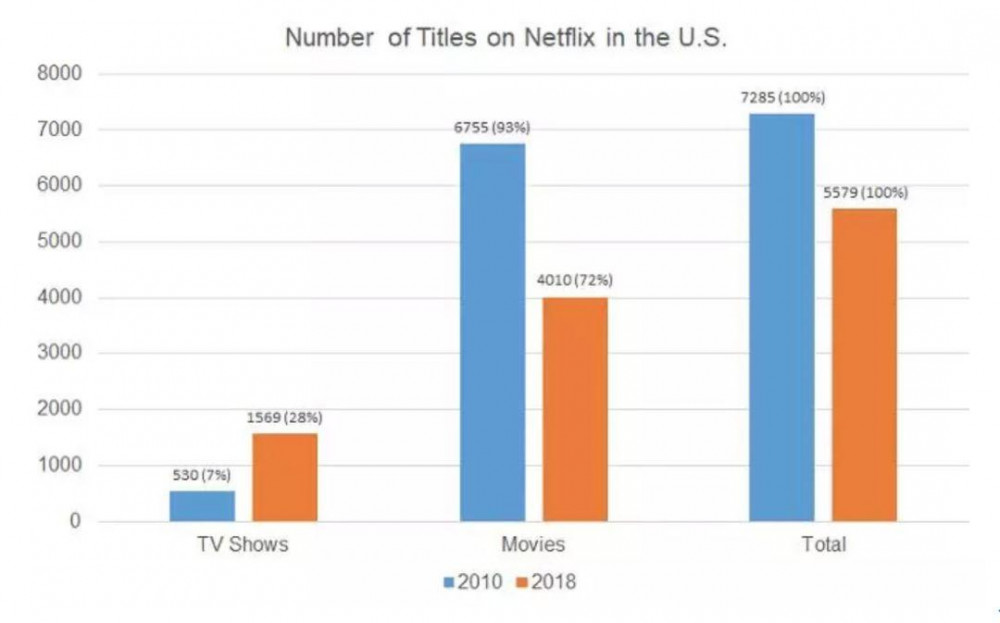

其實2018年這個問題就在暴露。Flixable顯示,Netflix美區內容總量從2010年的7285部下降到2018年的5579部,內容總量萎縮23.4%。

對比下隔壁迪士尼,100年前公司發家階段就開始經營《米老鼠》系列和各種童話作品,Netflix吃魚功力還得再養養。

出現這種差異的核心原因在於,IP是迪士尼的「吃飯本事」。去看迪士尼傳媒帝國到底有多大就能發現這個問題。

迪士尼集團除了擁有大影電視製作發行公司以外,還擁有迪士尼音樂集團、迪士尼舞台劇集團這些影片周邊的內容運營公司,在影視音樂製作過程中,迪士尼音樂集團又隨之誕生,向全球發行音樂唱片。

迪士尼的商業模式就是利用IP衍生出來的豐富角色來為旗下業務創造收入,這些業務包括電影院、有線電視和網路電視、主題公園以及其他一些非必需消費品。流媒體只是其將其不斷增長的知識產權庫貨幣化的另一種方式。

二、喜馬拉雅:嘗試科學育苗的魚塘

喜馬拉雅不管是養魚還是吃魚都比較精細,就像是一個講究科學育苗的魚塘。

在「養魚」階段,精挑細選,找來最好的「魚苗」進行繁育,在「吃魚」階段也不含糊,IP育成之後還要精細化二次開發——這使得喜馬拉雅愈加成為IP策源地。

所謂策源地,其實是有兩個面:

(1)試水池:如《三體》廣播劇的試水和孵化,未來可能承接影視開發的工作

其實喜馬拉雅在塑造競爭壁壘,廣播劇雖然不及影視化的風險高,引入版權、宣傳推廣、內容分成仍需要平台持續投入資金人力。

用劉慈欣在為《三體》廣播劇做推薦時的話來說:聲音可能是科幻最好的載體之一,因為它提供身臨其境的細節,也提供想象的空間。

事實上,2019年4月開始,Netflix就在進軍電台音頻市場,試圖通過全新的媒體電台提供內容服務。Netflix作出這一動作的原因之一可能就是試圖承接IP開發工作。

這也和美國播客市場的成熟有關。在美國已經形成了以聲音IP為起點驗證可行性的模式。一旦一款播客節目在內容消費者那裡受到歡迎,那麼它接下來很快會被開發成電影或者電視劇。

比如製片人馬克·斯默林(Marc Smerling)便與 Gimlet Media 聯手,合作推出了紀錄片系列播客《犯罪小鎮》(Crimetown)。

(2)孵化器:名人明星IP的內容孵化以及後續的融媒體出版有聲化開發,覆蓋大文娛、商業財經、親子兒童教育成長、有聲書領領域

在前期IP開發階段很像Netflix。喜馬拉雅選擇重模式內容生產製作,具備很強的原創IP孵化與精品內容專業製作能力,而且形成了比較完整的IP生產開發閉環。

甚至為此自建了成熟廣播劇運營團隊,有專門的版權、編劇和製作的部門和分工。從項目發起到上線,一檔明星類節目需要4-6個月。以影視化思維在製作,將內容作為產品進行項目管理。在後期IP運營的階段也有著相對完整的考量。

名人明星的引入-內容IP的生產挖掘-後期的融媒體出版有聲化服務形成了良性循環。

知識付費某種程度上是為了幫用戶「省時間」,更高效的學習,緩解知識焦慮。它的用戶更窄眾,因為學習本身就是反人性的。

但內容消費、特別是更娛樂化的內容其實是在幫用戶「殺時間」,喜馬拉雅的製作思路一直是「IP疊加模式」,不完全依賴於明星,除了明星IP,還有文本IP。

名人明星可以通過喜馬拉雅獲得平台曝光、商業回報、出版服務。音頻節目轉化為圖書出版,可以打通IP開發上下游產業鏈。從過往以引進IP逐步轉變為自己養成IP。喜馬拉雅也可以通過名人效應吸引更多用戶。

從商業邏輯上來說,用戶增長、名人明星形成了飛輪。名人明星會帶動喜馬拉雅的會員數量增長,而喜馬拉雅不斷引入名人明星,幫助名人明星擴大影響。兩者相互帶動,讓IP池處在不斷進化的過程中。

當然,不可否認的是,喜馬拉雅當前規模依舊有限,和其他IP開發巨頭之間還是存在一定的距離。這個魚塘雖說科學育苗,卻不夠大。

三、B站:自由生長亟待開發的野塘

今年跨年晚會,B站出圈了。這次B站跨年晚會是如此介紹自己的:

21世紀的一零年代即將落幕。這十年,B站與大家一起成長,見證了網路青年流行文化的飛速變遷。動漫、影視和遊戲領域中誕生了屬於這個世代的經典,也創造了我們共同的文化記憶。

仔細研究B站的節目單就會發現一個現象:B站的IP價值大多落在UP主或者亞文化IP身上。

比如《那年那兔那些事兒》的片尾曲——這些內容和B站自身運營關係不大,而是用戶自發形成的文化現象。

B站前些年就像是個「野塘」,大魚小魚在魚塘中自由生長。

B站個人UP主、亞文化現象的誕生往往和平台干預關係不大,而是用戶自由選擇用腳投票的結果,你甚至可以把它視作是「自由放任」。

所以在B站上常常可以發現,趙本山、唐國強、雷軍成為一個個亞文化大IP。這些IP卻和B站的上層意志建構關係不大。

不過隨著B站這些年來迅速擴張,在面對愛奇藝和騰訊視頻這類船堅炮利的競爭對手時,也開始尋求突破,開始著重引入優質IP,比如優質番劇,一些電競賽事,它追求的是年輕化、高粘度。B站在紀錄片這種重點自製品類上也在發力。

- 引入馮提莫這類頭部主播;

- 三年8億拿下英雄聯盟全球總決賽獨家直播版權;

- 《人生一串》之後規模化擴張紀錄片。

「三條腿同時走路」,一類是個人UP主和亞文化,一類是B站引入的番劇、賽事,還有一類是自製內容。B站在養IP這條路上越走越遠。

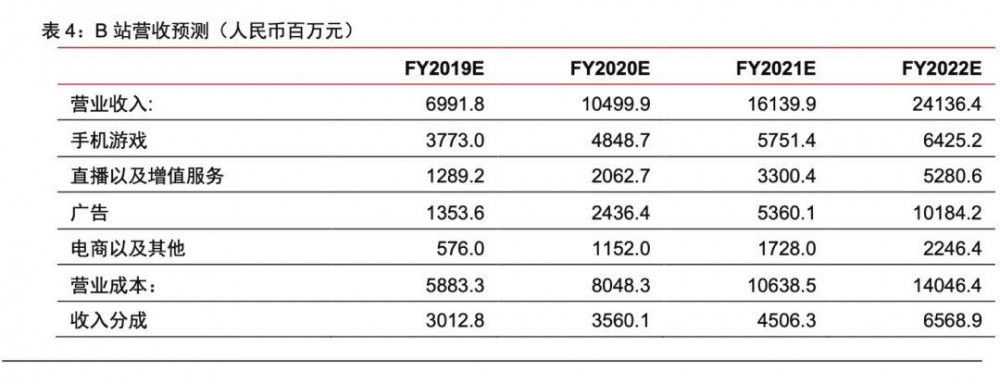

未來到底要如何吃IP?

增值服務:B站憑藉自製紀錄片顯然可以獲取一部分會員收入。中信證券研究部數據顯示,當前目前B站會員用戶數達到5400萬,同比增長率40%,會員12個月留存率保持在80%以上水平。

遊戲發行:B站已經成為二次元、年輕向遊戲的重要的發行渠道。隨著年輕用戶群 體成為市場主流,B 站遊戲業務有望保持持續增長。B站已經成為多家遊戲公司的關鍵聯運及推廣投放渠道,網易2019年爆款《明日方舟》B 站聯運渠道貢獻了近1/3流水。

電商帶貨:在電商業務,B站在自營和電商引流上分別布局,在具有優勢的動漫周邊、B 站衍生品採取自營模式。通用品類電商,B 站則是為阿里導流實現營銷價值。

(via. 吳聲《超級IP:互聯網新物種方法論》)

IP帶來的商業場景往往是穿透式的。它能夠源源不斷談論、被舉例,持續創造內容和流量,這種獨特性作為社交貨幣也會反哺IP本身的質量。

然而你從Netflix、喜馬拉雅、B站、甚至迪士尼的案例中就能發現,一好IP的打造並非只靠創意天馬行空,它需要一整套工業化體系去構造。工業化的IP管理使得經驗可以得以成功複製。

魚塘的生命力,也就在於此。養好、吃好,都得要本事。

#專欄作家#

吳俊宇,微信公眾號:深幾度。獨立撰稿人,關心數字時代人的生存狀況,人人都是產品經理專欄作家。關注人工智慧、移動互聯網以及數碼家電的產業融合。

本文原創發佈於人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基於CC0協議。